NEWSお知らせ

Blender初心者が最初につまずかないための入門ガイド

2025.08.9

■「Blenderって難しそう…」と感じているあなたへ

「Blenderって難しそう…」と思ったこと、ありませんか?YouTubeのチュートリアルを開いても、画面に映る複雑なインターフェースに戸惑い、数分でそっ閉じ…。そんな経験がある方は多いのではないでしょうか。

Blenderは無料で使える高機能な3DCGソフトですが、その多機能さゆえに最初の一歩が重く感じられるのも事実です。このnoteでは、Blender初心者が最初につまずかないために必要な基本情報と、学びを続けるためのコツをわかりやすく紹介します。

■Blenderって何ができる?初心者向けにざっくり解説

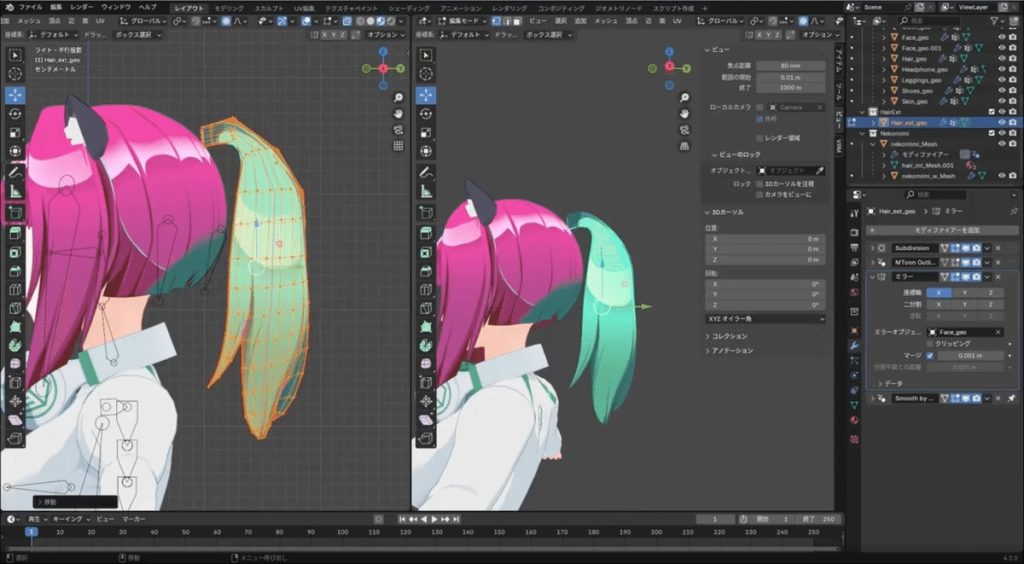

Blenderは3DCG(3次元コンピュータグラフィックス)制作において、業界標準のように使われることもあるほどの高性能なツールです。キャラクターモデリング、アニメーション制作、映像編集、エフェクト作成、さらにはゲームエンジン連携まで、無料とは思えないほど多機能。

特に初心者にとっては「何ができるのか」をざっくり把握しておくだけでも学習の見通しが立ちやすくなります。たとえば、VTuberの3Dアバターを作りたい、ゲームの背景を作ってみたい、という目的に対してもBlenderは非常に相性が良いです。

■まず覚えたい基本操作とショートカット

初心者がまず覚えるべきなのは、BlenderのUI(ユーザーインターフェース)の見方です。3Dビュー、アウトライナー、タイムラインなど、役割の異なるウィンドウを切り替えながら作業する設計になっています。

おすすめは、操作の流れに沿ったシンプルなチュートリアル動画を1本選び、まずはキューブを動かす練習から始めてみること。ショートカットはすぐに覚えようとせず、まずは「移動(Gキー)」「回転(Rキー)」「スケール変更(Sキー)」の3つを使えるようになるだけでも大きな進歩です。

■完璧を目指さない。まずは“遊び”感覚で触れてみよう

「完璧な作品を作らなきゃ」と思わずに、最初は“遊び”の気持ちで触ってみましょう。むしろ、わけがわからないうちに動かしているうちに、「あ、こうやって動くんだ」と自然と理解が深まることが多いのがBlenderの面白さです。

また、SNSでBlender初心者向けの作品投稿をしている人をフォローし、自分も小さな作品をアップしてみると、モチベーション維持にもつながります。習慣化のためには、毎日10分だけ触ってみる、などハードルを低くするのがポイントです。

■学びを加速させたい人へ:MEキャンパスという選択肢

もし独学に不安を感じているなら、MEキャンパスのBlender講座も選択肢に入れてみてください。初心者向けにカリキュラムが設計されていて、「わからなくて止まってしまう」ことが起きにくい構成になっています。

また、講師にすぐ質問できる環境があるのも心強いポイント。自分ひとりで学ぶよりも、同じ目標を持った仲間と一緒に進めるほうが、楽しみながら続けやすいという方も多いです。受講生の作例などもMEキャンパスの公式サイトでチェックしてみてください。

■よくある初心者の疑問にお答えします

「Macでも使える?」「どのくらいのスペックが必要?」「有料版との違いは?」など、初心者が最初に感じる疑問も多いですよね。

BlenderはMacでもWindowsでも動作しますが、快適に使いたいならメモリ16GB以上、GPU搭載のPCがおすすめです。また、基本機能はすべて無料で使えるので、最初のうちは追加の出費なしで十分楽しめます。有料アドオンは、必要になったときに導入を検討すればOKです。

■作業環境を自分仕様にカスタマイズして快適に

Blenderをより快適に使いこなすには、初期設定のカスタマイズが鍵となります。たとえば、自分が操作しやすいようにナビゲーションの設定を変更したり、作業に集中できるようテーマカラーを変えたりするだけでも効率がアップします。

特に自動保存の間隔を短くしておくことで、作業データの紛失を防ぐことができます。Blenderは自分仕様に最適化できるソフトなので、少しずつカスタマイズしていくと、より愛着が湧いてきます。

■将来性も◎「好き」が仕事になるチャンスに

Blenderを学ぶことは、趣味を超えて将来のキャリアにもつながります。たとえば、フリーランスとしての3Dモデリング受注、VTuberアバターの制作、NFTアートへの参入など、収益化の道も多様です。

最近では、企業の広告やゲーム業界でもBlenderのスキルが求められる機会が増えており、「好き」を仕事にする一歩として、非常に有力なスキルといえるでしょう。

■Blenderスキルの応用先:自分の「好き」を形にする

Blenderを使えるようになると、「自分の好きな世界観を形にする」という楽しみ方が広がります。たとえば、アニメ風の背景を作ってSNSに投稿したり、3Dキャラクターを動かしてオリジナル動画を作ったりと、創作活動の幅が一気に広がるのです。

また、自分で作った3Dアバターを使ってVRChatの世界に入り込むなど、Blenderを起点にした体験はますます多様化しています。「誰かの真似」ではなく、「自分の世界観」を作れるのがBlenderの大きな魅力です。

■次のステップは?仲間と一緒に学ぶことで継続しやすくなる

Blenderは個人でも学べるツールですが、継続するには「仲間」の存在が大きな支えになります。SNSやコミュニティに参加することで、モチベーションが保ちやすくなり、質問も気軽にできる環境が整います。

MEキャンパスのように、講師に直接質問できる環境や、同じ志を持つ仲間とつながれる仕組みがある講座は、挫折を防ぎやすくおすすめです。「1人で黙々とやるのが苦手…」という方は、ぜひこうした環境を活用してみてください。

■Blenderの進化は止まらない。今から始めても遅くない理由

「今からBlenderを始めても、もう遅いんじゃない?」と思っていませんか?そんな心配は無用です。むしろ、Blenderの成長スピードは年々加速しており、最新バージョンでは使い勝手も大きく改善されています。数年前までは上級者向けとされていた機能も、いまや初心者にとっても親しみやすいUIと豊富なチュートリアルでカバーされつつあります。

また、生成AIやバーチャル技術の発展により、3DCGスキルの需要はますます高まっています。たとえば、企業がSNS用に3D広告を制作するケースや、個人がVTuberとして活動を始める際にも、Blenderスキルは大きな武器になります。

これからBlenderを学び始めることで、今後伸びていく領域でのチャンスを先取りすることができるのです。大事なのは「どれだけ早く始めたか」よりも、「続けられる環境で学んでいるか」。あなたがこのnoteを読んでいる今こそ、新しい一歩を踏み出す絶好のタイミングです。

■まずは、小さく動き出してみませんか?

Blenderに限らず、何か新しいことを始めるとき、最初の一歩がいちばん大変です。「興味はあるけれど、何から始めればいいかわからない」「続けられるか不安」——そんな声を、これまでたくさん聞いてきました。

MEキャンパスでは、これから何かを学びたい方のための無料個別相談を実施しています。今の自分に合った学び方や、一歩踏み出すためのヒントを、経験豊富なスタッフが丁寧にお話しします。まだ学びたいことが明確でない人でも、雑談する気持ちで気軽に参加いただけます。

さらに、LINEに登録しておくと、今後の体験会や限定イベント、キャンペーン情報などをいち早く受け取ることができます。

一人で悩まず、まずは話してみるだけでも、世界の見え方が変わるかもしれません。

■【個別説明会・相談会】を随時実施中!

「ちょっと気になるので一度話を聞いてみたい」「専攻や学科について詳しく聞きたい」「サポートの具体的な説明を聞きたい」などなど・・・

MEキャンパスについてのご質問やご相談にZOOMでコミュニティマネージャーがお応えします。どんなことでもお気軽にご相談ください!

個別説明会・相談会はこちら

https://mecampus.org/form/private_consultation.html

■【MEキャンパス公式LINE】で最新情報をゲット!

note記事の更新、コースやカリキュラムの詳細など、MEキャンパスに関する最新トピックを公式LINEで発信しています。

MEキャンパス公式LINE登録はこちら

https://lin.ee/wlRjIgY

■「MEキャンパス」について

「MEキャンパス」は、独自のサポート体制で学ぶオンライン学習プラットフォームです。アウトプット中心の学びと全方位型のサポートによる学習サイクルによって学習が続き、成果につながる学習を提供します。

リスキリングの需要

デジタル技術の急速な発達によってこれまで身につけた知識やスキルが通用しなくなるとの予測から、リスキリングが注目されています。「MEキャンパス」はリスキリングとしての需要もあり、クリエイター職への就業を目的にカリキュラムを受講する学生も在籍しています。

アウトプット中心の学習と全方位型サポート

「MEキャンパス」では学習者自身が手を動かし課題を制作することをベースに、必要に応じて動画教材で知識を補う、実践を中心にした学習を行います。また、課題制作を通じたスキル習得の成果の支援として、専門コーチやAIアシスタントからのアドバイス、他の学生との交流機会、企業と連携したプロジェクトへの参加、それらをナビゲートするコミュニティーマネージャーといった全方位的なサポートを提供します。